Por Fernando Ávila Báez

La sociedad mexicana actual ha sido forjada en su historia sobre la mezcla de dos culturas, la mexica y la española.

Hay indicios claros de que en la mayoría de las civilizaciones precolombinas de América la mujer era respetada y reconocida.

Algunas vertientes de la veneración por las mujeres, como generadoras de vida, antes de la llegada de los españoles devinieron en la identificación de algunas deidades con atributos superiores, que convidaban a las mujeres comunes.

El arqueólogo Luis Manuel Gamboa Cabezas (INAH), nos explica que “las diosas se clasifican por la función que tenían con su sociedad, que las veneraba”, las había

primordiales, celestes, fenoménicas, acuáticas, del alimento, de los vicios, de la muerte y del inframundo.

Las hubo de la maternidad y de la fertilidad, como Toci, Abuela de los Dioses, señora de la salud, de los temazcales, corazón de la tierra y señora de los textiles, que fue sincretizada por Santa Ana.

Y Tonantzin (también Omecíhuatl), Madre de Quetzalcóatl, quien antiguamente era adorada en el Cerro del Tepeyac, su centro fue destruido por los españoles y se creó ahí la actual Villa de Guadalupe, después de las apariciones.

Sin ellas no puede comprenderse el sentido de los dioses masculinos.

Entre los escritos de los frailes y cronistas del silgo XVI hay suficientes testimonios de que en las sociedades precolombinas la equidad de géneros era una característica.

Hombres y mujeres llegaban al mundo con una clara especificación de sus funciones y no había disputa, pues lo más importante era mantenerse en armonía con los dioses.

La historia del arte en el mundo entero da cuenta de la igualdad con la que eran abordados hombre y mujer, a partir de sus características, atributos, virtudes y cualidades, según los ámbitos definidos puntualmente para cada uno.

Ni en las expresiones rupestres ni en las más grandes obras artísticas del Renacimiento o del arte moderno se exalta a un género más que al otro, ni se desestiman las peculiaridades de uno sobre el otro; es más: ni siquiera se comparan, siempre se complementan en el juego de la atracción entre opuestos.

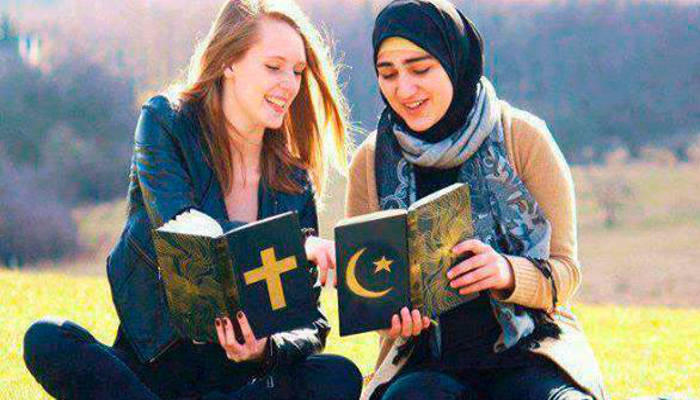

Más de un estudioso de las diferenciaciones sociales entre géneros ha querido encontrar en el cristianismo una arteria vital de alimentación para poner al hombre por encima de todo lo que es, representa y significa la mujer.

El Dr. Rafael Rodríguez Reséndiz (UNAM) publicó recientemente en sus redes sociales una reflexión al respecto:

Hay dos formas de destruir -afirma- el sistema patriarcal tan cuestionado hoy día: una metafísica y otra material.

La destrucción metafísica tiene que ver con el imaginario que construyó occidente: la cultura judía y la cultura judeo-cristiana.

En el Génesis, Jehová (figura masculina) crea a Adán (hombre) a quien, al verlo solo, le ofrece una primera mujer hecha de barro.

La mujer no complace a Adán y le pide a Jehová que se la quite. Finalmente, de su costilla engendra a Eva, quien es la responsable de que Jehová los haya arrojado del paraíso.

La base del patriarcado surge de Abraham, de cuyo hijo, Isaac, concebido con Sara, descenderá el pueblo judío.

Pese a que Jehová había anunciado a Abraham que tendría un hijo con ella, los años pasaban y no lograban procrearlo.

Ante tal imposibilidad, Sara le ofrece su esclava a Abraham para que con ella conciba un descendiente, y así nace Ismael.

Años después, finalmente Sara se embaraza en una edad avanzada (de acuerdo a los designios de Jehová) y da a luz a Isaac.

Cada uno de estos hijos, en la tradición bíblica y mahometana, son la raíz de los pueblos, Judío, los descendientes de Isaac, y Árabes, los descendientes de Ismael.

¿Qué significado tiene este hecho bíblico? Que a Abraham le urgía tener un descendiente para heredarle sus bienes, como única forma de conservar el poder otorgado por Jehová.

Cuando Sara se percata del cariño de Abraham hacia Ismael (el primogénito) y ya con el pequeño Isaac conviviendo con ellos, Sara la pide a Abraham que expulse de la tribu a Ismael y su madre para que éste no vaya a ser el heredero de Abraham…Y la rica historia bíblica prosigue.

La idea del patriarcado tiene pues una razón divina y religiosa (mística).

Pero hay otro añadido más materialista y menos místico que, en la historia de la humanidad, empata con la idea del patriarcado judío: el origen de la familia y el papel de la mujer como propiedad del hombre.

Si bien el capitalismo cobra forma hasta el siglo XVIII, desde milenios antes ya se había configurado la esencia del poder en la propiedad privada (la mujer como parte de ella) y en la familia, a partir de lo que se materializaba la herencia de la riqueza y del poder acumulado por el hombre.

Siempre ha sido necesaria la exclusividad de la mujer (al menos formalmente) quien garantiza la descendencia y la herencia hacia los hijos reconocidos dentro de la estructura familiar y social.

La Historia de Occidente es rica en muchos ejemplos, desde el esclavismo hasta el feudalismo y sus rancias aristocracias decimonónicas, y no se diga en el capitalismo.

En conclusión, para acabar con el patriarcado que tanto ofende y agrede hoy día y que tanto daño está causando, hay que destruir la noción místico-religiosa que le dio origen (la religión como opio de los pueblos), y con la propiedad privada, la que dio origen a la familia y al Estado patriarcales.

Cualquier otra cosa que se haga serán maquillajes ideológicos de una sociedad que se perpetúa y que se niega a cambiar.

Pero ¿dónde hemos leído todo esto?, se pregunta el académico universitario y, con cierta ironía, plantea: “A mí no se me ocurrió, se los juro…”

Es obvio que se refiere al materialismo histórico. Lamentablemente, ni en los mejores tiempos del socialismo, del comunismo, en el mundo, se pudo siquiera asomar la idea de que -bajo uno u otro régimen, de estos- las mujeres podrían ser tratadas realmente con igualdad y ser libres.

Por otra parte, la mezcla de creencias religiosas que trajo de Europa, en particular de España, La Conquista a los países de la actual América Latina, creó entre las generaciones una gran confusión.

La igualdad original ente los géneros masculino y femenino ante los ojos de los dioses, o ante los ojos de Dios, comenzó a diluirse.

La función protectora y proveedora del hombre se impuso a la función procreadora, criadora, de la mujer, hasta reducirla a un objeto un instrumento de uso masculino sin una existencia propia.

De algunas formas originarias de matriarcado, que tenían en su centro de gravitación a la mujer como dadora de vida y de amor, se pasó a una rígida forma de patriarcado, sentada sobre la creencia de que era más importante la función protectora frente a las otras funciones de las relaciones de consanguinidad.

El amor pasó a segundo término, aplastado por la fuerza de la proveeduría, y ahí se ha quedado. Ahí está hoy en 2020, muy a pesar de los movimientos feministas libertadores.

Será hasta finales del siglo XIX (un poco tarde, si se piensa en el montón de siglos que tarda en perfilarse una cultura como la mexicana) cuando aparecerán las primeras exigencias de igualdad por parte de las mujeres, después de una muy larga historia de imposiciones masculinas, como la cancelación de oportunidades para el desarrollo de ellas en casi todos los ámbitos de la vida pública, social.

Ellos han vivido, desde la remota caverna hasta los actuales multifamiliares, afuera -y, por tanto, han debido enfrentar la adversidad de la naturaleza y de la sociedad con su principal atributo, la fuerza.

Ellas, ocupadas en la crianza de los hijos y en el cuidado de la antigua cueva, de la casa moderna o del contemporáneo apartamento, sentaron los reales de su mundo paralelo, interior, sobre su principal atributo: el amor y la vida.

Hasta que un día, ellas tuvieron que enfrentar solas el mundo exterior y ellos tuvieron que enfrentar solos el mundo interior.

¿Qué pasó?

Es comprensible que, unas y otros, se sintieran nuevamente desorientados. Ellas se reconocieron débiles para el uso de la fuerza física y adaptaron sus habilidades para compensar esa vulnerabilidad. Flexibilizaron su ya de por sí amplio espectro de tolerancia a la frustración.

Pero ellos, ante la contundencia de su fracaso en las tareas de criar a los hijos y ordenar la casa, sumidos en su limitadísimo margen de tolerancia a la frustración, apelaron a su recurso más importante, la fuerza.

Fueron ellos y no ellas quienes rompieron el débil esquema que se estaba gestando para fijar nuevas reglas en la relación hombre-mujer, tal como hoy las conocemos son la versión abruptamente torcida, forzada, de lo que pudo haber derivado de un acuerdo entre razones y voluntades.

Todo esto dio origen a los fenómenos que hoy identificamos como machismo sexismo, discriminación, acoso.

Sobre ese remolino de concepciones colectivas se cimentó la cultura nacional mexicana, y se amplió una vez que cunde en México, como en el mundo entero, la sociedad de masas, y se diluye dramáticamente la figura de la familia tradicional como unidad social básica.

En nuestro país, ellos quisieron traer a la vida en pareja, a la vida en familia, a la casa, los mecanismos de solución de conflictos con los que resolvían en el mundo exterior, basados en la fuerza.

Ellas, en cambio, intentaron sacar a la calle, a los espacios públicos (lo laboral, lo político, lo institucional), las técnicas de la delicada administración del hogar: negociación, conciliación, paciencia, amor, cuidados, empeño creativo e imposición unilateral de reglas en su propio espacio.

La primera época de oro del cine mexicano (entre 1950 y 1960) retrataba generosamente las formas de comunicación entre hombres y mujeres, ya sea en el ámbito privado del individuo y de la pareja o en el ámbito colectivo de la familia o de la sociedad.

No vivían sin problemas, tenían sus formas de resolverlos.

La acelerada velocidad de los procesos, a la que fue sometida la vida humana en lo individual y en lo colectivo por los sistemas de mercado, de lucha por el poder político y gubernamental, que a su vez modificaron los sistemas de educación, de oportunidades laborales, de desarrollo humano, sobró aquí su factura.

Engañada, confundida, la especie humana en el México del siglo veintiuno, se vio de pronto dominada por una de sus generaciones más débiles.

Los agresores más sádicos, violentos y sanguinarios protagonistas de los hechos criminales que han sorprendido al país, y que mantienen a su sociedad sumida en el miedo, pertenecen en su mayoría a la segunda generación de familias modernas, marcadas por la disfuncionalidad: su edad ronda entre los 30 y los 40 años.

Aprovecharon la coyuntura histórica para ganar lugar otras manifestaciones del cuerpo y del espíritu, que siempre han existido como gérmenes en la naturaleza humana o en la vida social: la homosexualidad, la bisexualidad, las tendencias agresivas, las conductas violentas, el desafío a las figuras de autoridad…

Los géneros no están hoy explorando las posibilidades de negociación para fijar acuerdos entre ellos, con base en los atributos irrenunciables e insustituibles de cada uno.

En cambio, están dirimiendo sus diferencias con perspectivas laterales, cada uno ve la realidad desde su óptica propia y pretende imponerla como condición indispensable para superar los escollos.

Ellas han tenido que recurrir a su propia versión del factor primordial de ellos, la fuerza.

En tanto, a ellos les queda cada vez más lejos disponer del escaso eco que poseen de lo que ellas manan en abundancia: el amor, la protección y el cuidado de la vida.

Lo peor: el uno destruye a la otra, la una destruye al otro, se anulan y se auto anulan.